文化財における三次元データの活用 ―デジタルアンコール遺跡プロジェクト・バーチャル飛鳥京ツアーを事例に―

スマホ付きのヘッドセットを装着しMRを体験

近年、観光の分野でもARやVRがより身近な存在になってきている。AR(Augmented Reality)は「拡張現実」と呼ばれ、現実世界に「なんらかの情報」を加えて表示することによって現実を拡張表現する技術や手法を指す。スマホやタブレットなどのカメラ映像に、実際にその場にないはずのCGや映像を重ねあわせることができるARは、観光スポットなどでも広く活用されている。

一方、VR(Virtual Reality)は「仮想現実」と呼ばれ、主に完全なCGで仮想現実の世界をつくり出す技術である。最近ではヘッドマウントディスプレイなどのデバイスや、コンテンツ・ソフトウェアの充実により、特に注目されている。

ARやVRに対し、「複合現実」と呼ばれるのがMR(Mixed Reality)である。拡張現実より広義で、現実の世界とCGなどで表現された仮想世界を融合させて見せるのが特徴である。

このMR技術を開発しながら、文化財などの三次元デジタルデータの活用について研究を進めている東京大学生産技術研究所の大石岳史准教授に、その技術や事例について話をうかがった。

三次元データはどうつくられるか

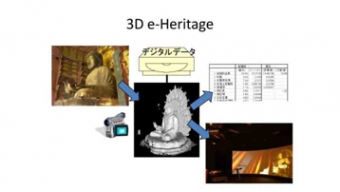

文化財の三次元デジタルデータの活用には、大きく分けて、貴重な文化財を計測し、三次元データをデジタルアーカイブとして残していく「保存」、サイバー考古学など三次元データなど、考古学や美術史学の新しい知見を発見していく「解析」、三次元データを使って遺跡地域全体をミュージアム化していく「展示」の3つが考えられる。

三次元データは、カメラやレーザーレンジセンサによって実物の三次元形状を取得し、それをモデル化することで得られる。カラー画像を撮るデジタルカメラと違い、レンジセンサが撮るのは、奥行きを示す距離画像だ。例えば距離画像では近いところが明るく、遠いところが暗く表示され、1ピクセルごとに距離が入っている。そのピクセルの間をつないで三角形のポリゴンを作成していくことで、メッシュモデルが出来上がる。

三次元の計測方法は色々あるが、文化財の計測によく使われているのが飛行時間法(Time of flight)で、レーザーを発して物体表面から反射して戻ってくるまでの時間から距離を測る。レーザー計測は時間がかかるという問題もあるが、環境変化に強く精度が高いのが利点だ。

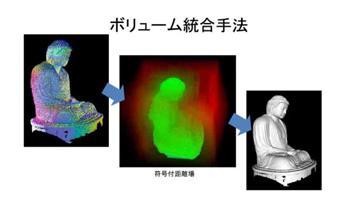

データを取得したら、距離画像の位置を合わせていく。奈良大仏では、上からを含め、合計114方向から計測したが、さまざまな方向から撮った距離画像はバラバラになっているため、プログラムによる計算で位置を合わせていく。そして、それらのデータを統合して一つのモデルが完成する。

スポンサードリンク