フード・ツーリズムを活用した国際観光振興

食をテーマにした観光

世界的な観光の流れは、単なる物見遊山から「テーマある旅行」(SIT:スペシャル・インタレスト・ツアー)へと変化しつつある。

この潮流を捉えて、「食&食文化と観光」を融合させた、いわゆる「フード・ツーリズム」で観光誘致を積極的に行う国や地域が多く出ている。例えばアジア・太平洋地域で言えば、中国、香港、韓国、豪州などである。

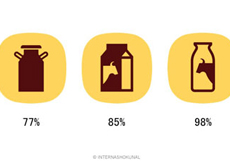

日本はどうだろうか。世界の観光立国に伍するほどの食&食文化の魅力がありながら、海外へのアピールが十分でない。日本の魅力を強力に出すべきだ。なぜならば、観光庁の最近の訪日外国人活動調査などでは、「実施したい活動」として、過去、上位にあった「ショッピング」を凌ぎ、「日本食」がトップになっているからだ。

参照:観光庁「訪日外国人の消費動向」平成24年度年次報告書 P21図表5-3

また、追い風も吹いてきた。2013年12月に「和食・日本人の伝統的な食文化」が無形文化遺産に登録された。この機会を捉えPRするならば、将来の目標「訪日外国人3,000万人」を早期に実現させる原動力になるだろう。

フード・ツーリズムの展開

フード・ツーリズム活性化の手法を以下に挙げると、

(1)政府・地方自治体のPRと情報発信

まず、「重点を置いた観光プロモーション」。政府や自治体による政策やイベントづくりには、強弱を付けること(例:「FOOD TOURISM2015」や「和食2015」など年間テーマを設定)。消費者に加え「観光プロ」に向けての情報発信をすべき。

(2)開発と販売

「商品開発」に力を注ぎ、食文化専門家が具体的な提案を持参し海外販売をすべき(例:MICEの国際会議やインセンティブ)。

(3)外国人のビジネス参画

外国人の視点や感覚を重視し外国人コーディネーターを養成・採用(例:和食や日本酒)。

(4)食文化を熟知した観光ガイドの養成

訪日リピーター誘致に威力を発揮。

(5)大学でのフード・ツーリズム教育

最近、日本の観光学部や学科を持つ大学が増加しつつあり、食文化カリキュラムが必要である。

などが考えられる。

その効果としては、

1.目的地として付加価値を加え、2.国内外の競争力を増強させ、3.リピーターへの刺激剤となり、4.長期滞在(延泊)を促進させ、5.低価格志向への歯止めを行い、6.オフ・シーズンの解消となり、7.老若男女全てのマーケットを活性化させることなどが挙げられるだろう。

こうなれば政府の目指す「観光立国ニッポン」がより近づいてくる。

■著者プロフィール

スポンサードリンク